Tres apuntes sobre subcultura

Por Oriol Rosell

Texto publicado originalmente en A*Desk

Bricolaje, estilo y exilio

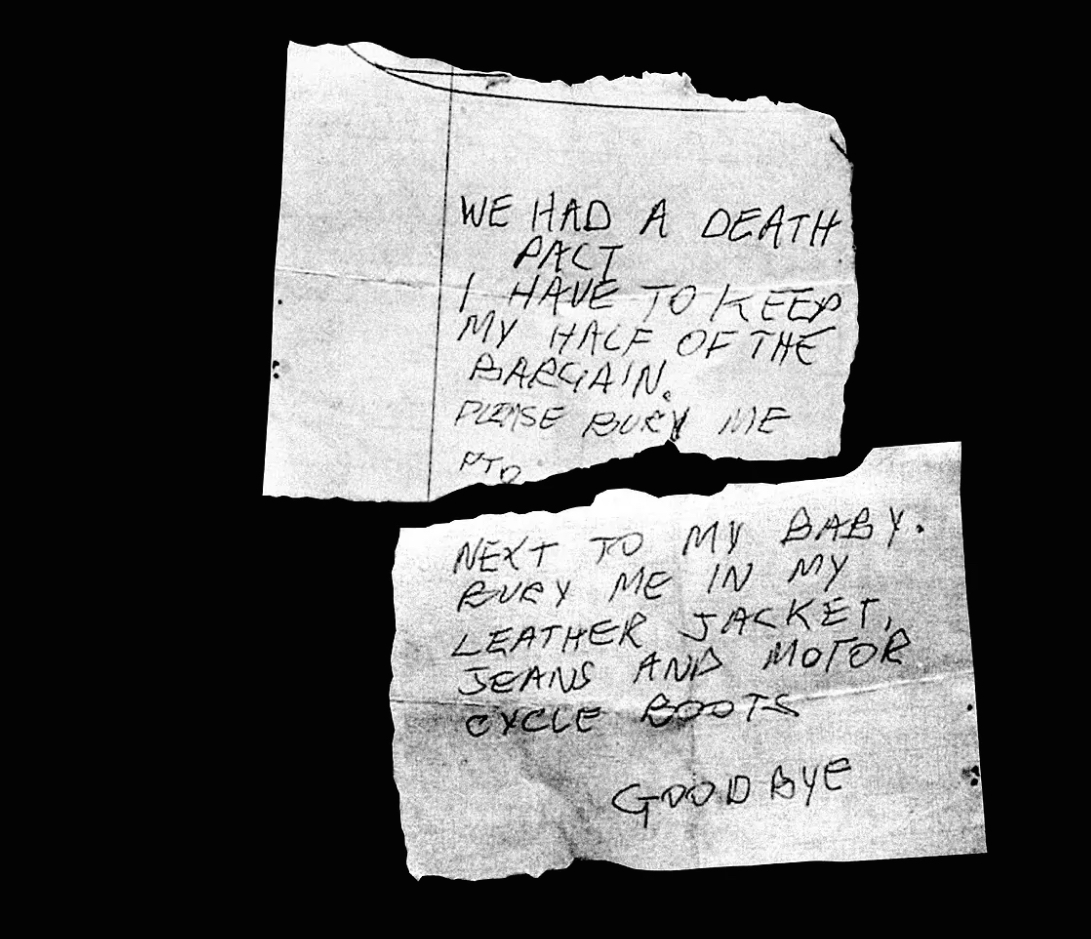

El 2 de febrero de 1979, Anne Beverley halló el cuerpo sin vida de su hijo, Simon John Ritchie, de 21 años, en el apartamento que este compartía con su novia en el Greenwich Village de Nueva York. Sobredosis de heroína, concluyó el forense. Pocos días después, se hizo pública una nota de suicidio de Simon en la que aseguraba haber sellado un pacto de muerte con su anterior pareja, Nancy Spungen, apuñalada cuatro meses atrás y de cuyo asesinato se lo acusaba. También pedía ser enterrado con su chaqueta de cuero, sus vaqueros y sus botas de motorista. Simon John Ritchie no quería morir como Simon John Ritchie. Quería morir como Sid Vicious, su alter ego subcultural. Su Yo mítico.

Las chaquetas de cuero, los vaqueros y las botas de motorista ya existían antes de Sid Vicious. Sin embargo, las connotaciones previas de esas prendas eran otras. Significaban algo distinto a lo que Simon John Ritchie asociaba a ellas. Hizo falta una reformulación radical de sus valores icónicos para inserirlas en el imaginario punk. Para convertirlas en un estilo.

Nuclear en la construcción subcultural de significados, el estilo responde a un proceso de fetichización de mercancías y actitudes que identifican, distinguen y aíslan. La adopción de un tipo concreto de vestimenta, de peinado, de argot, de violencia, traza la línea dialéctica entre un “nosotros” y un “ellos”. Como el uniforme y la bandera, manifiesta la adhesión a un grupo y crea opuestos y enemigos: el policía y el ladrón, el rico y el pobre, el hippy y el skinhead. También como el uniforme y la bandera, el estilo subcultural comporta un “exilio autoinflingido” (Hebdige, 2004: 15), un distanciamiento dramático respecto al “afuera” de su marco mediante el emblema. Pero en su caso, el deslinde no se apuntala en la invención de nuevos iconos, sino en la conjugación idiosincrásica de elementos preexistentes y su resignificación simbólica: la chaqueta de cuero, los vaqueros, las botas de motorista. Esta suerte de detournement pop, este bricolage, acudiendo a la definición de Claude Lévi-Strauss —dado que “[n]o opera con materias primas, sino ya elaboradas, con fragmentos de obras, con sobras y trozos” (Lévi Strauss, 1997: 35)—, permite la organización del pensamiento mitológico que confiere identidad a la subcultura.

Un cierto glitch

Sid Vicious era un Otro Yo de Simon John Ritchie porque Sid Vicious no podía substituir a Simon John Ritchie, así como la subcultura no puede substituir a la cultura hegemónica —en adelante, La Cultura, en mayúsculas— porque su mera existencia depende de aquella. Es un fruto silvestre, una resonancia espontánea de sus producciones; las mismas que incitan a tejer las afinidades aglutinantes de los colectivos subculturales: la música, la moda, el cómic, el cine.

La subcultura exterioriza la zozobra de una comunidad ante unos valores hegemónicos insuficientes para satisfacer sus anhelos con plenitud. Así, el carácter del grupo subcultural se sustenta en su grado de desarraigo, en la magnitud de las tensiones con el afuera, con “ellos”. No obstante, la crispación nunca se resuelve con una ruptura severa. La subcultura no es contracultural ni propositiva más allá de los límites del afuera, porque su base esencial —La Cultura, el afuera— entra en contradicción con la posibilidad de un más allá, un afuera del afuera. Aunque subvertidas, la subcultura se significa en un consumo de mercancías parejo al de La Cultura, percibido como la única vía factible para acercarse a “esa felicidad por defecto que es la resolución de las tensiones” (Baudrillard, 2009: 17).

Si bien no completamente, pues el rendimiento académico o, en su defecto, el aprendizaje laboral son actividades generadoras de valor, en la segunda mitad del siglo XX la juventud se estableció como un grupo etario eximido de obligaciones productivas. Los adolescentes disponían de más tiempo de ocio que los adultos; un tiempo absuelto de responsabilidades y necesidades, entendido como un ámbito de elecciones libres. Pero la del ocio es “una libertad relativa” (Clarke, 1993: 273), en tanto se conforma dentro de una estructura predefinida, y la supuesta autonomía del conjunto de decisiones que le dan sentido queda restringida a la oferta de opciones disponibles. No sólo de mercancías: los espacios, los horarios e incluso los comportamientos relacionales entre sujetos están también acotados y reglamentados. En este simulacro de libertad del ocio juvenil se articula el simulacro de subversión subcultural: la performativización de un cierto desencaje.

La potencia seductora de lo subcultural reside justamente en la promesa de esta performance de la otredad: en la oportunidad de habitar un descuadre reversible —uno puede desentenderse del grupo subcultural cuando le venga en gana— y elástico —un sujeto puede participar en distintas subculturas a lo largo del tiempo—. Aun así, la ligera dislocación de La Cultura que implica la subcultura alberga una capacidad parcialmente desestabilizadora que no debería menospreciarse. En tanto aproximación al margen, la experiencia subcultural deja una traza tras su vivencia; un poso de consciencia, quizá no revolucionario, pero sí crítico. Es un glitch, un error no permanente del sistema que, al menos, revela su imperfección.

Un tipo distinto de tensión

En Subcultura. El significado del estilo (1979), texto decisivo en la consolidación del estudio cultural como disciplina analítica y ensayo de referencia sobre los fenómenos subculturales juveniles, Dick Hebdige institucionalizó la idea de la relación directa entre la auto-organización subcultural y las inquietudes y aspiraciones de los jóvenes de clase trabajadora (Webb, 2020), idea que se encargarían de reforzar autores posteriores de corte marxista como Phil Cohen o Stuart Hall. Esta teoría, empero, queda invalidada en el siglo XXI por diversas razones.

En primer lugar, y suponiendo que la clase trabajadora tal y como se la ha definido históricamente siga existiendo en el tercer milenio —después del supuesto Fin de la Historia anunciado por Francis Fukuyama, el New Labour de Tony Blair y la aparición del precariado como segmento social interclasista—, la conceptualización de una sensibilidad estratificada y singular, propia de la clase trabajadora, resulta difícilmente defendible. La circulación online de la mayoría de mercancías culturales, ya descorporeizadas, y el acceso cuasi libre a ellas ha desdibujado la necesidad de elección marcada por las trabas económicas que antaño facilitó la acotación de los espacios subculturales. Los jóvenes ya no se ven obligados a escoger un género de música u otro, una fuente informativa u otra, un estilo u otro, en función de su capacidad adquisitiva, porque todos los géneros, todas las informaciones y todos los estilos están a su abasto por el precio de un teléfono móvil y una conexión a internet.

En segundo lugar, y en relación con el anterior punto, las diferencias en el ejercicio del ocio entre jóvenes de distintas extracciones sociales se han difuminado por mor de la demanda productiva de las plataformas donde invertir el tiempo libre. Las redes sociales se valen de sus usuarios como prosumidores, productores y al mismo tiempo consumidores de contenidos. Poco importa la clase: en el mundo de los posts, los tweets y las stories, todos son trabajadores del ocio, en tanto la calidad de su entretenimiento depende de su labor creativa.

En tercer y último lugar, y trascendiendo la cuestión de la clase, en el siglo XXI la noción de juventud se ha visto sometida a una modificación fundamental. Principalmente porque su contrario, la edad adulta, ha desaparecido. En un contexto socioeconómico sumido en la incertidumbre y la inestabilidad permanentes, donde nada es seguro ni para siempre —trabajo, asentamiento, identidad, relaciones afectivas—, el cúmulo de inseguridades propias de la adolescencia se ha extendido allende las fronteras etarias del entorno juvenil, eliminando buena parte del sentido de la adultez. Cuesta discernir entre joviejos y viejóvenes, incluso en el seno de las subculturas seculares, actualmente pobladas por una creciente presencia de adultos biológicos.

A raíz de tales transformaciones, hablar de subculturas juveniles en la actualidad parece que debería pasar, obligatoriamente, por un replanteamiento integral del ethos subcultural, de su razón de ser. Sin embargo, un vistazo al estado de la cuestión con los filtros contemporáneos adecuados permite vislumbrar que, en realidad, la, llamémosla así, “pulsión subcultural”, la tendencia de algunos sujetos a resistir los envites de La Cultura en determinados planos de su producción, a performativizar un cierto desencaje, es análoga a la de los rockers del 55, los mods del 63 o los punks del 76. La diferencia más notoria radica en el reemplazo del fetiche estilístico material por un emblema abstracto. Las insignias estilísticas de las nuevas subculturas, como La Cultura que consumen online, son inmateriales y deslocalizadas, y casi todas relacionadas con la identidad y el género. Sirvan de ejemplo y cierre fenómenos como los distintos grupos juveniles que participan en el colectivo LGTBIQ+ y el modo en que se proyectan y relacionan públicamente, y, en el polo opuesto, las cada vez más influyentes subculturas misóginas que pueblan internet, como los incels.

BIBLIOGRAFÍA

BAUDRILLARD, J. (2009). La sociedad de consumo. Sus mitos, sus estructuras. Madrid. Siglo XXI.

CLARKE, J. (2014). “Estilo”. En Stuart Hall y Tony Jefferson (Eds.), Rituales de resistencia. Subculturas juveniles en la Gran Bretaña de postguerra. Madrid. Traficantes de Sueños, pp 271-291.

HEBDIGE, D. (2004). Subcultura. El significado del estilo. Barcelona. Paidós.

LÉVI-STRAUSS, C. (1997). El pensamiento salvaje. Santafé de Bogota. Fondo de Cultura Económica.

WEBB, P. (2020). “Introduction”. En Keith Gildart et al. (Eds.), Hebdige and subculture in the Twenty-First Century: Through the subcultural lens. Londres. Palgrave Macmillan.